お悩み解決室

公開 / 最終更新

看護師に多いバーンアウト(燃え尽き症候群)の原因、症状は?立ち直りのヒントまで

多忙な勤務で仕事に重荷を感じることはありませんか?特に、病棟で働く看護師は日々業務に追われることも多く、ミスはないものの以前のような熱意が湧かない方もいるでしょう。

そうした症状は、バーンアウト(燃え尽き症候群)の兆候である可能性があります。

この記事では、看護師が陥りやすいバーンアウトの原因や症状、そして立ち直りのヒントまでを詳しく解説します。

2分でわかる!白ゆり訪問看護の働き方

目次

バーンアウト(燃え尽き症候群)とは

バーンアウト(燃え尽き症候群)とは、看護師をはじめとする対人サービス職に多く見られる職業性ストレスの一種です。

これまで精力的に仕事をこなし、周りからも一目置かれる存在だった人が、あたかも急に「燃え尽きたように」意欲を失い、休職や離職に至ってしまう状態を指します。

単なる疲労や一時的なやる気の低下とは異なり、より深刻で継続的な心身の消耗状態と言え、症状が悪化すると日常生活にも悪影響を及ぼします。

バーンアウトの原因は「個人」と「環境」の両面にある

バーンアウトの発生には、個人的な要因と環境的な要因が複雑に絡み合っています。この両面が組み合わさることで、バーンアウトという状態が引き起こされると考えられます。

個人要因

個人的な要因としては、以下のような性格や価値観が挙げられます。

- 真面目で責任感が強い

- 患者からの要求を断れない

- 完璧主義で仕事を最優先にする

これらは看護師として重要な資質でもありますが、同時に自身を追い込む要因にもなり得ます。また、弱音を吐けない、相談相手がいないといった孤立状態にある人は、ストレスを1人で抱え込みやすく、バーンアウトに陥りやすい傾向があります。

環境要因

環境的な要因は、職場環境が大きく影響しています。

- 慢性的な人手不足による業務負担の増加

- 予期せぬ緊急事態、新しいシステムの導入、配置転換などの急な変化への対応

- 正当に評価がされていない、人間関係がうまくいかないといった対人関係の問題

看護師は、患者の安全を守りながらも限られた人数で多くの業務をこなさなければならず、大きなストレスを抱えやすい職業です。

業務量の増減、環境の変化、対人関係の問題など、さまざまな環境要因が重なることで、バーンアウトを引き起こす可能性が高まります。

看護師にバーンアウトが多い理由|個人・環境要因が複雑に絡むため

看護師がバーンアウトになりやすいのは、前述した個人要因と環境要因の側面から、看護現場の特殊な状況が影響しているためです。

看護師の仕事は「感情労働」と呼ばれる分野に属します。患者の痛みや不安に共感し、自分の感情をコントロールしながら適切なケアを提供する必要があります。

この過程で多大な情緒的エネルギーを消費するため、「気づいたときには心がついてこない」という状況に陥りやすいのです。

特に急性期病棟では、生死に関わる場面に頻繁に遭遇し、迅速で正確な判断が求められます。高い専門性と責任感を持つ看護師ほど患者の状態に深く関わろうとするため、感情的な消耗が大きくなる傾向にあります。

また、医師やほかの看護師、患者やその家族など、多くの人との関係性の中で調整役を担うことも多く、対人関係のストレスが蓄積されやすい環境であるといえるでしょう。

感情労働については、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

看護師が感じる感情労働のつらさとは?ストレスの原因と予防策も紹介

バーンアウトで起こる3つの症状

アメリカの社会心理学者であるクリスティーナ・マスラック氏を中心とした研究グループにより、Maslach Burnout Inventory(MBI)と呼ばれる尺度が定義されています。

MBIよると、バーンアウトの主な症状は「情緒的消耗感」「脱人格化」「個人的達成感の低下」の3つに分けられ、それぞれの症状が互いに影響し合います。

情緒的消耗感

情緒的消耗感とは、仕事により精神的、肉体的に疲れ果て、朝起きることすら億劫に感じる症状です。以前なら当たり前にできていた業務に対しても、「がんばりたいのに動けない」という状況が続くことがあります。

この状態は本人にとって非常につらく、「なぜできないのか」と自身を責めてしまうことも少なくありません。

また、仕事でのストレスがプライベートにも影響し、休日でも無気力になりやすくなります。家族や友人との時間も楽しめなくなり、以前は好きだった趣味や活動に対する興味も失われがちです。

脱人格化

脱人格化とは、患者に対して機械的・事務的な対応をしてしまう症状を指します。例えば、患者と世間話をしない、冷たい態度をとるといった状態が挙げられます。

感情を切り離して接している感覚が生まれ、患者一人ひとりの個性や気持ちに寄り添うことが難しくなり、本来、看護師として大切にしていた「患者に寄り添う心」を失ったように感じる人も多いでしょう。

また、脱人格化により自身の性格が変わってしまったような違和感を覚えることもあります。温厚だった人が最近はピリピリしている、いつも優しかった人が冷たく感じられるなど、周囲からも変化を指摘されることがある症状です。

個人的達成感の低下

個人的達成感の低下は、仕事にやりがいを感じられなくなる状態です。どれだけ努力しても成果が見えず、自信が持てなくなり、仕事の質の低下につながりやすいでしょう。

以前なら達成感を感じていた業務や、患者から感謝の言葉をもらっても心に響かなくなってしまいます。「自分がいてもいなくても変わらない」「自分の存在意義がわからない」といった感情を抱くようになり、看護師としての価値を見いだせなくなります。

この状態が続くと、離職を考える要因となることも少なくありません。

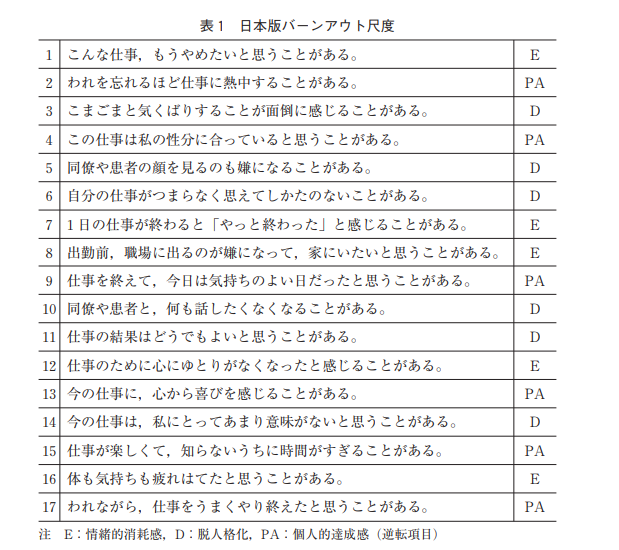

【参考】バーンアウトのセルフチェック方法

日本語で使用できる尺度として、日本版バーンアウト尺度(Japanese Burnout Scale:JBS)があります。

これは日本の現場に適した項目で構成されており、情緒的消耗感・脱人格化・個人的達成感の低下が17項目でまとめられています。

引用:久保真人「バーンアウト(燃え尽き症候群)―ヒューマンサービス職のストレス」P57

この尺度の特徴は、個人的達成感の低下のみが逆転項目となっている点です。つまり、個人的達成感に関する質問では、「はい」と答えるほど達成感が高く、バーンアウトの程度は低いと判断されます。

ただし、この尺度には「何点以上でバーンアウトに該当する」といった絶対的な基準は定められていません。あくまでも自分の状態を客観視するための参考程度にとどめ、もし気になる症状がある場合は、医師などの専門家に相談した方が良いでしょう。

セルフチェックで重要なのは点数の高低よりも、「以前の自分と比べてどう変わったか」を振り返ることです。

自分はバーンアウトかも…と思ったときの気持ちの向き合い方

セルフチェックをして「バーンアウトかもしれない」と感じたとき、どのようにして自分と向き合えばいいのか分からない人も多いでしょう。

しかし、バーンアウトにならない、または悪化させないためには、多忙な業務の中で「どうにもならない」と諦めるのではなく、現状を受け入れ、必要であれば周りへサインを出すことが大切です。

まずは「自分のせい」だと思わない

バーンアウトは誰にでも起こる心の疲労であり、看護師などの医療従事者は特に陥りやすいとされています。バーンアウトしてしまっても、自分を責める必要はまったくありません。むしろ、客観的に要因を見つけ出し、いち早く対策を取ることが求められるでしょう。

バーンアウトはストレスと密接に結びつくため、まずはストレスの要因を見つけることが先決です。厚生労働省が提示している「5分でできる職場のストレスセルフチェック」などで原因を探すという方法もあります。

例えば、これらの診断によって「職場環境」の要因が大きい場合は、自分を守るために一線を引くのも重要な対応となります。また、個人的な要因が強い場合は、自分の性格やストレス対処法を見直すきっかけとして活用できるでしょう。

参考:厚生労働省「こころの耳 5分でできる職場のストレスセルフチェック」

1人で抱え込まず周囲に相談してみる

周囲に相談するといっても「できたら苦労はしない」という人も少なくないと思います。それは、根本的なつらさの要因が言語化できておらず、どう話せばいいのか、そもそも話すようなことなのかを悩んでいるケースも考えられます。

そういった場合は、近しい人に「つらい」と口にするだけでも感情のガス抜きになりますし、個人要因か環境要因かが分かっていれば、同僚や上司に相談すべきか、専門家に相談すべきかも見えてきます。

信頼できる先輩看護師や同期、家族や友人など、まずは話しやすい人から始めてみてください。職場内でメンタルヘルスの相談窓口がある場合は、そちらを活用するのも有効です。

バーンアウトを予防するためのセルフケア

バーンアウトの予防には、日々のセルフケアが欠かせません。これから紹介する取り組みを日常生活に取り入れることで、バーンアウトのリスクを軽減し、心身の健康を維持できるでしょう。

忙しくても食事と睡眠をしっかり取る

基本的なことですが、バランスのとれた食事と十分な睡眠は心身の健康を支える基盤です。7~8時間の睡眠時間を確保し、三食きちんと食べるよう心がけましょう。

夜勤がある看護師の場合、不規則な生活になりがちですが、勤務パターンに合わせて一定のリズムを作ることが大切です。間食を避け、栄養バランスを意識した食事を摂ることで、体調を整えるだけでなくストレス耐性の向上にもつながります。

【関連記事】

夜勤をしながら生活リズムを整えるコツ!原因や心身への影響も解説

仕事とプライベートの線引きを意識する

仕事とプライベートを明確に区別する意識を持つことが重要です。家に帰ったら仕事のことは考えない、休日は仕事の連絡を取らないなど、明確な境界線を設けましょう。

また、患者との関係においても、一定の距離感を保つことを意識してください。共感することは大切ですが、患者の問題を自分の問題として抱え込みすぎないよう注意が必要です。

自分なりのリフレッシュ方法を見つける

自分に合ったリフレッシュ方法を見つけることも大切です。他人と比べる必要はなく、自分がリフレッシュできるかどうかで判断しましょう。

例えば、お気に入りのカフェで過ごす、ストレッチする、散歩する、好きなだけ寝ると決めてから昼寝する、動画を眺める、趣味に没頭するなど、どんな小さなことでも構いません。

大切なのは、仕事から離れて自分の時間を楽しむことです。定期的にこうした時間を作ることで、心のバランスを保ちやすくなります。

バーンアウトしてしまった時にできる3つの選択

バーンアウトになった際の対処法は多岐にわたりますが、ここでは主要な3つの選択肢を紹介します。状況や症状の程度に応じて、最適な方法を選んでください。

①いまの環境でできる方法を探る

まずは、現在の職場で改善できる方法がないか検討してみましょう。信頼できる上司や同僚に相談し、業務量やシフトの調整、休暇の取得などを図ることで状況が改善される可能性があります。

1人で抱え込まずに、周囲のサポートを求めることは決して恥ずかしいことではありません。職場の理解と協力を得られれば、無理のない範囲で働き続けながら回復を目指すことも可能です。

また、病院内にメンタルサポート窓口がある場合は、積極的に活用しましょう。専門的なカウンセリングやアドバイスを受けることで、具体的な解決策が見つかるかもしれません。

②一時的に距離を置く

症状が深刻な場合は、休職や有給取得により職場と一定期間距離を置いてみることも選択肢の一つです。

バーンアウトの状態では、正しい判断を下すことが困難になりがちです。まずは十分な休息を取ることが優先され、心身が回復すれば冷静な判断がしやすくなります。

このような場合は、医師などの専門家に相談し、適切な診断と治療を受けることが重要です。必要に応じて診断書を取得し、正式な病気休暇として扱ってもらうことで、安心して休むことができます。

③配置転換・転職などで働き方を変える

休息を取った後は、復職、配置転換、転職という選択肢があります。復職以外の場合は、自分に合った環境や働き方を見つめ直し、もう一度やりがいや喜びを見つける機会となります。

必ずしも「職場をやめる=逃げ」ではありません。むしろ、自分の将来のキャリアを見据える良い機会と捉えられます。

看護師の働き方は多様です。急性期から回復期や慢性期への転換、病棟から外来や訪問看護への移行、一般企業の産業保健師への転職など、さまざまな選択肢があります。

バーンアウトの経験を通じて、自分の価値観や働き方への希望が明確になることも多く、より自分に適した職場環境を見つけるきっかけとなることもあるでしょう。

まとめ

バーンアウトは個人と環境の要因が複雑に絡み合って生じる症状で、決して自分だけの責任ではありません。情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の低下という3つの症状を理解し、早期発見に努めることが大切です。

もし症状を感じたら1人で抱え込まず、周囲に相談しながら適切なセルフケアを心がけましょう。自分の心身の健康を第一に考え、この記事が充実した看護師生活を送るための一助になればと思います。

この記事をシェアする

あわせて読みたい

人気記事ランキング

ALL

週間

タグから探す

編集部

訪看オウンドメディア編集部

訪問看護師として働く魅力をお伝えすべく、日々奔走する白ゆりのWebメディア担当。

ワークとライフに役立つ記事を中心に、訪問看護に関するさまざまな情報を発信しています。