お悩み解決室

公開 / 最終更新

タスク・シフトとは?メリット・デメリットや看護師にタスク・シフトされる業務例を解説

病院における「タスク・シフト」は、医療現場の働き方改革の一環として注目されている重要な取り組みです。医療現場では、看護師の専門性を多職種連携の中でどのように発揮するかが問われ、業務範囲が変化しつつあります。

2024年4月から医師の時間外労働に上限規制が適用されて以降、病院勤務の看護師にも業務の見直しが進んでいますが、タスク・シフトの具体的な内容が分からず、医師や看護師の役割について疑問を感じる方も多いでしょう。

本記事では、タスク・シフトの基本概念からメリット・デメリット、看護師に移管される業務例などを解説します。自身のスキルや専門性を活かした働き方を目指す看護師の方は、ぜひ一読ください。

2分でわかる!白ゆり訪問看護の働き方

目次

タスク・シフトとは

タスク・シフトとは、日本看護協会のガイドラインによると「従来、ある職種が担っていた業務を他職種に移管すること」と定義されています。ここでいう「ある職種」とは、主に医師のことです。

つまり、医療現場においては、医師の業務量や長時間労働を抑制するため、業務の一部を看護師や薬剤師などの他の職種に移管する取り組みを指します。

近年、医師の過重労働が大きな問題となっており、働き方改革の推進も相まって、タスク・シフトの導入が進められるようになりました。医師の業務負担を軽減しつつ、各職種が自身の専門性を発揮できる環境を整えることで、医療サービス全体の質向上が期待されています。

タスク・シフト導入の背景

タスク・シフトが注目されるようになった背景には、2019年4月に施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の存在があります。この法律により、労働者に対する労働時間の上限規制や、年5日以上の有給休暇取得が義務化されました。

しかし、医師に関しては当初の段階での適用は困難とされ、猶予期間を経て、2024年4月から時間外労働に上限規制が設けられました。

導入が遅れた背景には、医師の長時間労働という深刻な問題があります。以下のグラフは、常勤医師の週労働時間とその割合を示したものです。

出典:厚生労働省「第18回 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料2 医師の勤務実態について P3」

| 調査 | 割合 |

|---|---|

| 平成28年(2016年) | 37.1% |

| 令和元年(2019年) | 36.0% |

| 令和4年 (2022年) | 55.2% |

労働基準法では時間外労働の上限は週50時間とされていますが、令和元年(2019年)時点では医師の6割以上が週50時間を超える時間外労働をしていました。このような状況から、医師の働き方改革はすぐに進まないと判断されたのです。

この状況を打破するため、厚生労働省は医師の業務負担軽減に向けた検討会を実施。その中で提言された取り組みの一つがタスク・シフトです。

医師の業務を適正化するためには、従来、医師が担っていた業務の一部を看護師や他の医療従事者に移管することが不可欠とされています。

タスク・シェアとの違い

タスク・シフトと似た概念に「タスク・シェア」があります。タスク・シフトは業務の移管を意味しますが、タスク・シェアは業務を他職種とシェア(共有)することを指します。つまり、タスク・シェアでは、医師と他職種が同じ業務を並行して行うことになります。

タスクを「シフト」するか「シェア」するかによって、責任の所在や範囲、業務体制が大きく異なり、場合によっては一部の職種に業務負担が集中するなどの課題も発生します。

そのため、タスク・シフトとタスク・シェアは、それぞれの目的や体制に応じて明確に使い分け、慎重に検討・導入を進めることが重要です

タスク・シフトのメリット

タスク・シフトを導入することで、医療現場にはさまざまなメリットが生まれます。主なメリットは以下の通りです。

医師の負担軽減

タスク・シフトの最大のメリットは、医師の業務負担が分散されることで、長時間労働の是正や業務過多の解消につながる点です。これにより、医師の心身の健康維持やワークライフバランスの改善が期待されます。

また、業務の棚卸しや再編成を通じて「本当に必要な業務か」を見直す機会にもなり、医療現場全体の業務効率化にもつながります。

医療の質が向上する

医師の負担が軽減されることで患者との会話の機会が増え、診療の質が向上します。より多くの時間を、診察や説明、判断業務に充てられるようになるため、患者満足度の改善にもつながりやすくなります。

また、タスク・シフトに伴って、看護師が特定行為の研修などを受ける機会も増えます。これにより、看護師自身のスキルアップやキャリア形成が進むとともに、医療提供体制の強化にも貢献するでしょう。

このように、それぞれの職種が専門性を高めることで、結果的に医療サービス全体の質の底上げが図られるのです。

医療現場の人手不足解消につながる

高齢化の進行で患者数が増え続けており、医療現場では慢性的な人手不足が大きな問題となっています。特に医師不足は深刻で、地域医療においてはその傾向が顕著です。

このような状況の中、タスク・シフトを導入することで限られた医療人材をより効果的に配置できるようになります。医師はより専門的な判断や治療に集中し、他職種が補助や周辺業務を担うことで、医療リソースの最適化が実現します。

さらに、タスク・シフトは医師だけでなく、看護師から看護補助者への業務移管にも活用されます。これにより、看護師の業務負担も軽減され、少人数体制でもより多くの業務を遂行しやすくなるため、全体の業務持続性が高まります。

タスク・シフトのデメリット

タスク・シフトには多くのメリットがありますが、導入によって生じる新たな課題もあるため、十分な準備がなければ、かえって現場の混乱や負担増を招く恐れもあります。

ここでは、タスク・シフトのデメリットについて解説します。

看護師の業務負担が増える

タスク・シフトによって医師の業務の一部を看護師が担うことになると、看護師の業務量や責任の増加が避けられません。

もともと看護師は幅広い業務に加え、夜勤や残業などによる身体的・精神的負担を抱えており、そこに医師の業務が加わることで、過重労働や燃え尽き症候群(バーンアウト)といったリスクが高まる可能性があります。

また、看護師から看護補助者や他職種へのタスク・シフトも同様です。特にスポット的に業務をシフトする場合、適切な支援体制が整っていなければ一部の職種や個人に業務が集中し、不均衡な負担分担が生じてしまうおそれがあるでしょう。

こうした問題を防ぐためには、単に業務を移すのではなく、業務全体を可視化し、適性に再分配することが求められます。組織全体で業務プロセスを見直し、役割分担の再設計を行うことが、タスク・シフトを成功させるカギとなります。

新たに研修、教育が必要になる

タスク・シフトにより新しい業務を担う職種には、その業務に必要な知識や技術を習得するための研修や教育が不可欠です。

特に医療現場の業務は専門性が高く、生命に関わる判断や処置も含まれるため、不十分なスキルでの対応は重大な医療事故につながるおそれがあります。

しかし、研修や教育には時間とコストもかかるため、短期的には研修によって業務効率が低下するだけでなく、既存業務との両立に悩む職員が出る可能性もあるでしょう。そのため、現場の状況を踏まえながら、段階的かつ計画的に教育体制を整えることが重要です。

人手不足だと導入が難しい

医療現場の人手不足を補う方法として注目されているタスク・シフトですが、実際には業務移管先の職種の人材が不足しているケースも少なくありません。業務を受け取る側に余裕がなければ、そもそも業務のシフト自体が難しくなるでしょう。

例えば、看護師がすでに多忙で新たな業務を担う余裕がない、研修を受ける時間が取れないといった場合は、タスク・シフトの恩恵を受けるどころか、逆に負担増や職員離職のリスクが高まることもあります。

そのため、タスク・シフトを効果的に機能させるには、人員体制や業務量の現状把握、研修費用や人材確保の計画といった、コストや組織運用面の十分な検討が重要です。

タスク・シフトで看護師に求められること

ここからは、看護師に焦点を当てた「タスク・シフト」について解説していきます。

まず、看護師がタスク・シフトを進めるうえで大切なのは、法律上、看護師に認められている業務範囲を正しく理解しておくことです。

近年では、診療報酬制度の改定や電子カルテシステムの普及、患者の権利保護や個人情報保護法などの影響により、カルテ開示が容易になりました。それにより、以前は看護師の判断で対応可能だった場面でも、医師の明確な指示を求めるケースが多くなっています。

このような状況のなか、看護師は自らの専門性を活かして患者の状態や変化を適切に判断し、医師とのタスク・シフト、タスク・シェアを円滑に進めていくことが求められます。同時に、他職種との連携・分担も推進し、チーム医療の中で自分の役割を果たしていくことが重要です。

タスク・シフト導入における看護師の業務例

看護師が法的に行うことができる業務は、大きく分けて「療養上の世話」と「診療の補助」の2つです。

療養上の世話には、清拭や排泄介助、体位変換、食事介助などが含まれ、これらは看護師の判断のみで実施できます。一方、診療の補助には、注射や採血、カテーテルの留置など、医師の指示を必要とする医療行為が含まれます。

それでは、具体的にどのような業務が医師から看護師へ、また看護師から看護補助者へとシフトされているのか説明します。

医師から看護師へタスク・シフトする業務例

医師から看護師へタスク・シフトされる業務の代表的な例としては、以下の項目が対象になります。

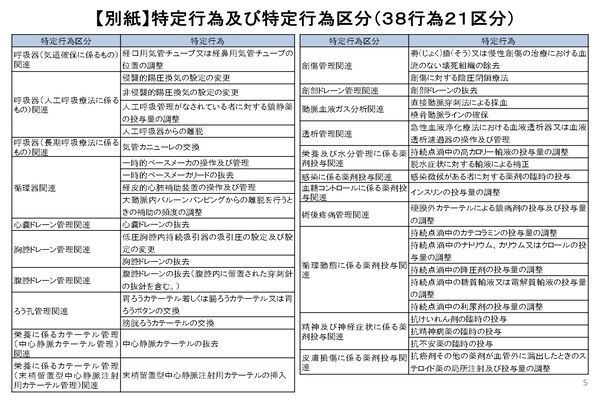

- 特定行為の実施(全38行為21区分)

- 事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施

- 救急外来における医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実施

- 血管造影・画像下治療(IVR)の介助

- 注射、採血、静脈路の確保等

- カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為

- 診察前の情報収集

この中でも、「特定行為」はタスク・シフトの中核を担うものとして、特に注目されています。 特定行為とは、高度な知識と技術が必要な医療行為のうち、一定の研修を修了した看護師が実施可能とされるものです。

現在、以下の38行為が21区分に分けて定められており、具体的な内容は画像にある厚生労働省の資料に基づいています。

厚生労働省の統計によると、特定行為研修を修了した看護師は、2023年3月時点で6,875名で、2024年9月には11,441名にまで増加しています。

中でも「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」の実施数が最も多く、次に「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」が多くを占めています。

これは、日本の高齢化に伴い、高齢者の栄養管理や脱水ケアへの必要性が増していることが背景にあると考えられ、病院のみならず、在宅医療の現場でも需要は高く、特定行為看護師の活躍が期待されています。

出典:厚生労働省「規制課改革推進会議 医療・介護WG資料1-1 特定行為に係る看護師の研修制度について P5」

参考:厚生労働省「資料6 特定行為研修制度の現状及び推進策の推進状況等について(報告)」

看護師から看護補助者へタスク・シフトする業務例

看護師と看護補助者の間でも、業務のタスク・シフトが進められています。ただし業務を任せる際には、患者の状態を踏まえ、看護師が責任をもって判断し、適切な指示を出すことが前提となります。

看護師から看護補助者へタスク・シフトされる主な業務は、以下の通りです。

- 療養生活の世話

- 病室内の環境整備

- ベッドメイキング

- 看護用品など消耗品の整理整頓

看護補助者(ナースエイド、看護助手など)は、専門的な判断を必要としない業務に従事し、看護師の補助を行います。多数の業務に追われる看護師にとっては、必要不可欠な存在です。

今後、医師から看護師へのタスク・シフトが進むことで、看護師の業務量はさらに増えると予想されるため、看護補助者の存在はますます重要になり、必要な研修・教育体制の整備も急務となります。

また、看護補助者に業務を任せる看護師には、総合的な判断力が必須となり、その指示には大きな責任が伴ってきます。ですが、適切な業務移管が実現すれば、看護師は本来の専門性を活かした業務に集中でき、患者に対するケアの質向上にもつながっていくでしょう。

タスク・シフトを効果的に導入するための留意点

タスク・シフトを効果的に導入するためには、いくつかの留意点を押さえる必要があります。ここでは、特に重視すべき3つの観点について解説します。

- 組織の意識改革と啓発を進める

- タスク・シフトに必要な知識・技術の取得

- 人員の余力を確保する

組織の意識改革と啓発を進める

タスク・シフトを成功させるには、組織全体の意識改革が不可欠です。現場の理解や納得が得られないまま取り組みを進めると、業務の停滞や混乱を招くリスクが高まります。

日本看護協会の調査によれば、タスク・シフト/シェアに関する取り組みを「実施している」と回答した施設は、2023年度時点では約6割にとどまっていました。その後、最新の調査では約7割に増加していますが、依然として意識改革や啓発の必要性が指摘されています。以下の実施を通して、現場全体でタスク・シフトへの理解を深めていくことが重要です。

効率的な導入に必要なこと

- 病院長や管理者からの積極的なメッセージ発信

- カンファレンスや定例会議での意識共有

- 定期的な振り返りや課題抽出

参考:日本看護協会「2023年病院看護実態調査」「2024年病院看護実態調査」

タスク・シフトに必要な知識・技術の取得

タスク・シフトを安全かつ円滑に進めるためには、関係する職種すべてが十分な知識と技術を身につける必要があります。

これは医療安全を確保するだけでなく、業務を渡す側・受け取る側の不安を軽減することにもつながります。具体的な取り組み例は、以下の通りです。

- 必要な教育や研修の実施

- 指導内容や手順の標準化

- マニュアルの整備、配布

これらを実施することにより、誰もが安心して新たな業務に取り組める環境を構築し、タスク・シフトの定着と質の向上を支えることができます。

人員の余力を確保する

先に述べたように医師だけでなく、看護師やその他の医療職においても、人員不足の問題は深刻化しています。そのため、タスク・シフトを実施する際には、受け手側の負担やリソース状況を十分に考慮することが重要です。

最近では看護師のみならず、薬剤師・臨床検査技師・リハビリ職などにも、医師業務の一部を移管する取り組みが進んでおり、特定の職種に負担が集中しないような工夫がなされています。

さらに、電子カルテやAIを活用した診療支援ツールの導入など、ICT化の推進も業務の効率化に大きく寄与します。業務の手直しとテクノロジー活用を並行して進めることで、組織全体のパフォーマンスを底上げすることができるでしょう。

医療現場におけるタスク・シフトの導入事例

実際の医療現場では、すでにさまざまな形でタスク・シフトが導入され、その効果が報告されています。日本看護協会のガイドラインでは、特に効果的な取り組みとして以下のような事例が紹介されています。

救急外来における早期診断と治療の促進

ある三次救急医療施設では、胸痛を訴える患者に対して、医師の診察前に看護師がプロトコールに基づいて心電図検査を実施する体制を整えています。

その結果、患者の診断や治療の開始が早まり、救急医療の質向上につながっています。看護師が専門性を発揮することで、診療プロセス全体のスピードと精度が高まる好例といえます。

看護師の判断力を活かした業務の最適化

別の病院では、看護師の高いアセスメント能力を活かし、患者の状態に応じたプロトコールを適用して、検査や処置を実施する体制を導入しています。

この結果、心筋梗塞のような緊急を要するケースにおいて「Door to balloon time(心筋梗塞患者の治療開始までの時間)」が短縮され、より迅速な治療が実現しています。

このようにタスク・シフトは、看護師の臨床判断力を活かし、医療のスピードと質の両立を可能にする手段の一つと言えるでしょう。

多職種での業務再構築による組織全体の効率化

中小規模の医療機関では、多職種の管理職が参加するプロジェクトチームを立ち上げ、「患者利益の最大化」を共通目標に掲げた業務再分配の取り組みが進められています。

現場ではまず、看護師の業務実態を調査し、その結果を多職種に共有。各職種が担える業務を再整理し、より合理的な分担が行われました。

こうした取り組みにより、看護師の業務負担が軽減されただけでなく、チーム全体の連携や役割の明確化が進み、結果として患者サービスの質も向上しています。

これらの事例が示すように、タスク・シフトは単なる作業の「移管」ではありません。職種間の協力体制を強化し、それぞれが本来の専門性を最大限に発揮できる環境を整えることで、患者中心の質の高い医療提供体制の構築が可能になるのです。

まとめ

タスク・シフトは、医師の働き方改革を背景に、医療現場における業務分担の最適化を目指す重要な取り組みです。医師の負担軽減や医療の質向上、人手不足の解消など、多くのメリットが期待されています。

一方で、特定の職種に業務が集中することや、組織体制の見直しが必要になるといった課題もあり、現場の状況に即した丁寧な導入が求められます。

特に看護師は、医師から業務を引き継ぐ「受ける側」であると同時に、看護補助者へ業務移管を「行う側」でもあります。この2つの側面を理解し、適切な業務分配を実現することが、タスク・シフトの成功につながるでしょう。

今後、社会の高齢化がさらに進み、医療へのニーズは一層高まると予想されます。限られた医療資源を有効に活用し、質の高い体制を維持するためにも、タスク・シフトを各現場で効果的に取り入れていくことが重要です。

本記事は、日本看護協会の「タスク・シフト/シェア推進ガイドライン」を参考に構成しています。

この記事をシェアする

あわせて読みたい

人気記事ランキング

ALL

週間

タグから探す

編集部

訪看オウンドメディア編集部

訪問看護師として働く魅力をお伝えすべく、日々奔走する白ゆりのWebメディア担当。

ワークとライフに役立つ記事を中心に、訪問看護に関するさまざまな情報を発信しています。